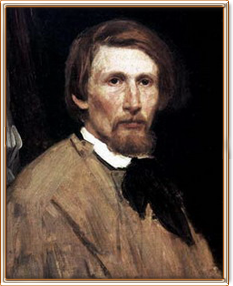

Для Васнецова Чистяков был учителем-другом.

Начальство императорской Академии художеств не особенно жаловало Чистякова и не раз пыталось выжить независимого, смелого, справедливого преподавателя. А он боролся, он не мог бросить учеников, которых любил, на которых надеялся - ведь среди них были такие талантливые юноши, как Репин, Васнецов, Суриков, Поленов и многие другие.

Так же как Крамской и Стасов, он не мог не признавать академию школой высокого профессионального мастерства, но постоянно при этом говорил, что надо изучать природу, русскую действительность, глубже вникать в смысл изображаемых событий. «Без идеи, - говорил он, - нет высокого искусства, поэтому все - краски, свет и прочее должно быть подчинено смыслу...

Цвет в картине должен помогать содержанию, а не блестеть глупо-хвастливо».

Когда говорил Чистяков, Васнецову казалось, что он угадывает его мысли, те самые мысли, которые беспорядочно теснились в голове и с которыми он не умел сам справиться. Уходил он от Чистякова всегда просветленный, радостный. «Много тепла и света внесли в мою жизнь разговоры с Павлом Петровичем Чистяковым», - вспоминал он много лет спустя.

Прошло почти три года, с тех пор как Васнецов приехал в Петербург, а ему казалось, что прошла целая вечность, что за эти три года он узнал и понял гораздо больше, чем за все прошлые годы своей жизни. В Вятке он, пожалуй, больше читал, но здесь, в Петербурге, каждая прочитанная книга, каждая статья в журнале «Современник», каждое новое стихотворение Некрасова раскрывались до конца в беседах и спорах.

Имена Белинского, Добролюбова, Чернышевского, которые с таким благоговением произносил учитель Красовский, теперь стали ближе, роднее. Во всем том, что они писали, все яснее ощущал он теперь дыхание современности, учился лучше понимать, что происходило вокруг, правильнее относиться к вопросам искусства.

А как много дало ему общение с такими людьми, как Крамской, Стасов, Чистяков! Как расцветилась жизнь дружбой с Репиным, Поленовым! Оба друга одинаково бережно относились к нему. Было в нем что-то свое, нежное, что особенно трогало их. Казалось, где-то в глубине души хранил он драгоценное сокровище детских и юношеских лет, тайну вятских таежных лесов, сказки и песни своего родного Рябова.

В 1871 году Репин и Поленов кончали Академию художеств. Оба писали свои конкурсные работы - программы на обычную академическую тему: «Воскрешение дочери Иаира». Это была обязательная работа, и ее нельзя было не делать перед окончанием академии. Но наряду с ней Репин был увлечен первой своей большой картиной «Бурлаки на Волге». Летом ездил на Волгу, сделал много набросков, этюдов бурлаков и осенью начал писать картину.

Поленов собирался в пенсионерскую командировку за границу - его ждала золотая медаль, и он был уверен в поездке.

А Васнецову до окончания академии было еще далеко. Он продолжал трудиться над своими «деревяшками», усердно выполнял академические задания, бывал у Чистякова и втайне мечтал о живописи. О том, что ему пора переходить к масляным краскам, не раз говорил Крамской, но Васнецов все медлил, не решался, и вероятнее всего, потому, что чувствовал себя не вполне здоровым.

Сказались, конечно, и первые голодные годы, и непосильный труд ради заработка, и петербургский сырой туман.

Не было в нем уже той бодрости, того страстного желания работать, учиться, наблюдать жизнь, открывая в ней каждый раз что-то новое. Друзья уговаривали его уехать, отдохнуть, полечиться.

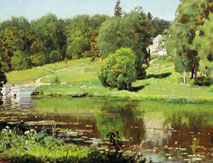

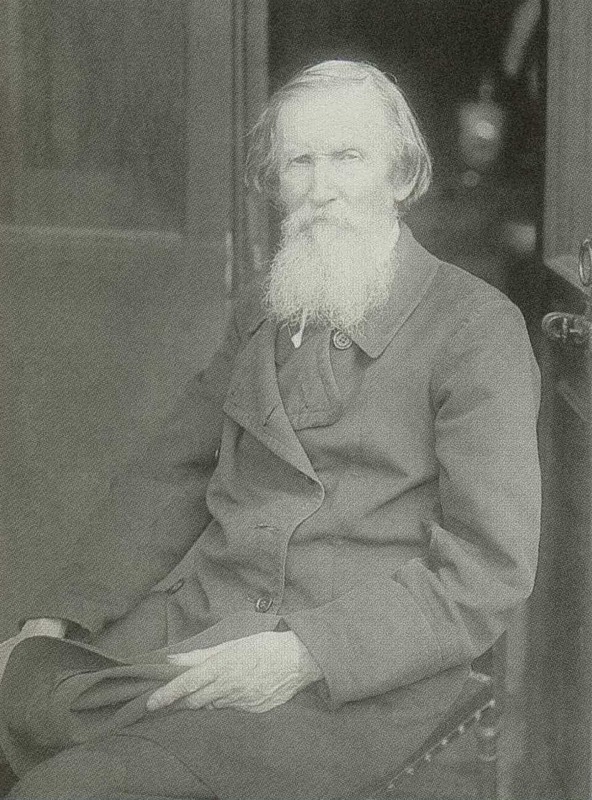

Васнецов решился и весной 1871 года уехал из Петербурга домой, в Рябово. Но того дома, который так дорог был ему с детства, уже не было. Не было матери, вокруг которой шла вся жизнь; недавно умер отец; младшие братья жили с тетками. Особенно беспокоила его судьба брата Аполлинария, который кончил духовное училище в Вятке.

Когда в год смерти отца Виктор ненадолго приезжал домой, его поразили и обрадовали рисунки брата - в них было свое, серьезное, хотя и очень еще детское. Тогда он просил Андриолли последить за занятиями брата и теперь, приехав в Вятку, удивился, какие Аполлинарий сделал успехи.

А Аполлинарий все лето не отходил от Виктора, много рисовал, смотрел, учился. «Я и художником-то стал потому, что с детства видел его рисунки и работы. Виктор зорко следил за правильной передачей натуры, следил за формой, техникой и выбором натуры, и все альбомы того (вятского) времени рисованы при его руководстве», - вспоминал он, когда стал уже большим художником и крупным ученым-археологом.

Постепенно здоровье Виктора восстанавливалось, он начал работать, рисовал и писал этюды с натуры, задумал писать картину маслом - об этом он мечтал еще в Петербурге. Правда, несколько лет назад он написал маслом две картины - «Жница» и «Молочница», которые разыграли в лотерее. Обе эти картины были первым опытом юноши, который нигде еще не учился, а теперь он воспитанник Академии художеств, учится в Петербурге и писать будет совсем по-иному.

(Галерея древнерусской живописи и икон Андрея Рублева: Спас Рублева.)

Сюжет картины возник как-то сам собою. Это были детские воспоминания о тех нищих-певцах, которые в праздник обычно толпились у рябовской церкви, сидели на земле. В детстве эти нищие вызывали в нем какое-то щемящее, тоскливое чувство. В этот приезд всё в родных местах воспринимал он по-взрослому. Нищие-певцы уже не возбуждали в нем чувства жалости - он подолгу, внимательно смотрел на них, старался вникнуть в слова, в смысл их песни.

А толпа вокруг!.. Хотелось дать ее так же просто и вместе с тем так же сложно, как он видел ее, как это бывает в жизни. Какие разные люди, как по-разному они стоят, смотрят, слушают! И как все это живописно! Ему думалось: он нашел настоящую тему для картины, родную, русскую.

стр.1 -

стр.2 -

стр.3 -

стр.4 -

стр.5 -

стр.6 -

стр.7 -

стр.8 -

стр.9 -

стр.10 -

стр.11 -

стр.2 -

стр.13 -

стр.14 -

стр.15 -

стр.16 -

стр.17 -

стр.18.

Продолжение...