Характеристика творчества А.М.Васнецова в 1900-е годы будет неполной, если не упомянуть о его работе для театра, а также над выполнением ряда архитектурных проектов.

В эти годы Васнецовым созданы декорации к операм: С.Н.Василенко «Град Китеж» (1902-1903, неосуществленная постановка);

Н.А.Римского-Корсакова «Садко» для Мариинского театра, «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1908) дли Мариинского театра, «Царская невеста»(1912)для Народного городского театра; П.И.Чайковского «Опричник» (1911) для частной оперы Зимина; финальная сцена к опере М.И.Глинки «Иван Сусанин» (1914) для Большого театра (совместно с К.А.Коровиным); выполнены декорации и эскизы костюмов к спектаклям «Купен Калашников», «Шемякин суд» и «Бежин луг» для Народного городского театра.

Показательно, что весь репертуар театральных постановок Васнецова тесно связан с жизнью и бытом русского народа, народным фольклором, страницами героического прошлого.

Художник с большим интересом работал над изучением материалов к этим спектаклям. Так, в связи с работой над декорациями к «Садко» он дважды побывал в Новгороде, сделал там множество зарисовок старинной архитектуры и деталей быта, стараясь передать своеобразный северный колорит Великого Новгорода.

Особенно интересны декорации к опере «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова. Поэтическая народная легенда о героическом граде Китеже с большой любовью воплощена художником в театральной постановке.

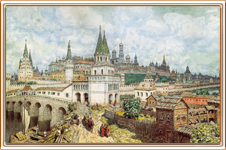

Вот перед нами дощатая улица Китежа, уходящая вглубь к реке, бревенчатые дома с причудливыми кровлями и наружными лестницами - характерные детали старинной архитектуры, причудливая колокольня с зелено-синей крышей. Спокойные тона декораций этой сцены гармонично увязаны с плавной народной напевностью музыки Римского-Корсакова.

Но не только сцены мирной жизни Китежа явились сюжетом для композитора. Главное в «Сказании о Китеже» - драма великого народа, ведущего героическую, но пока еще неравную борьбу за свободу, за национальную независимость. Это является основным драматургическим узлом, стягивающим все сюжетные линии в опоре. Эпичность музыки Римского-Корсакова проявилась в опере с большой силой.

Васнецов, которому особенно была близка эта черта творчества Римского-Корсакова, с увлечением работал над декорациями к «Сказанию о невидимом граде Китеже» и к другим операм композитора.

Больше всего удалась художнику декорация «Площадь в осажденном граде Китеже». Это действие - одно из самых драматических в спектакле, музыка его считается лучшей во всей опере.

Суровый облик осажденного Китежа предстает перед зрителем: городская площадь. окруженная высокими строениями, стенами, ("лева каменный дом с цветной росписью вокруг оков единственное яркое пятно в декорации. В глубине - каменная стена с деревянной галереей. Вправо к городским воротам направляется на защиту города княжеская дружина, предводительствуемая самим князем. Лаконизм деталей архитектуры подчеркивает строгий, четкий облик древнерусского города, решившего «стоять насмерть».

Цветовая гамма очень красива и сдержанна, преобладают приглушенные тона синего, коричневого и погруженного в тень неяркого белого цвета.

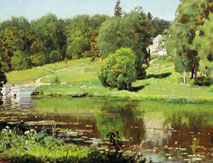

Мастерство Васнецова пейзажиста проявилось в декорации второй картины третьего действия - «Озеро Светлояр (Светлый Яр)». Раннее утро. Слегка розовеет небо у горизонта. Справа и слева огромные деревья; их ветви смыкаются вверху и образуют внизу прорыв, сквозь который видна светлая гладь озера с отраженным в ней «невидимым Великим Китежем».

По сюжету оперы татарское войско, ночью подошедшее к Светлому Яру, за которым скрытый густым туманом должен находиться Китеж, решило ждать утра.

Наступило утро, туман рассеялся, и татары увидели совершившееся чудо: на том месте, где еще накануне стоял град Китеж, тянулся пустынный, нелюдимый берег. Не пожелавший сдаться врагу город «по воле бога» сделался невидимым, но в кристально прозрачной воде озера осталось его отражение и был слышен торжественный звон китежских колоколов. Пораженные представшим перед ними чудом, осаждавшие город татары в ужасе разбежались.

Пейзажность музыки «Сказания о Китеже», по мнению специалистов, гораздо тоньше и проникновеннее, чем в других операх Римского-Корсакова. Образы природы здесь тесно сливаются с душевным миром человека. В сцене «Озеро Светлояр» эта черта музыки проявилась с исключительной силой. И декорационное решение данной картины, органично увязанное Васнецовым с ее музыкальным содержанием, способствует раскрытию замысла композитора, основывающего характеристику этой сцены на русской мелодии эпического характера.

В 1910 году художник В.Д.Поленов организовал Народный театр, так называемую секцию содействия фабричным и деревенским театрам при Московском обществе народных университетов им. Шанявского. К работе для Народного театра Поленов привлек художников И.Е.Репина, П.П.Брюллова, которые совместно с Поленовым работали с рабочими и беспризорными подростками, ставили с ними спектакли и устраивали самодеятельные концерты.

Для рабочего и деревенского театра был создан тип упрощенных декорации, представляющих комбинацию взаимно заменяющихся деталей, то изображавших стену дома с окном, то с дверью, то наружный фасад.

Васнецов, всегда стремившийся по мере сил служить народу своим творчеством, с радостью откликнулся на предложение Поленова работать над оформлением спектаклей для Народного театра.

По эскизам Васнецова были исполнены декорации и костюмы к спектаклям «Царская невеста», «Купец Калашников» (на сюжет «Песни о купце Калашникове» Лермонтова), «Шемякин суд», поставленным на фабрике Трехгорной мануфактуры. В эскизах костюмов художник дает не только костюмы, но и меткую лаконичную характеристику того типа, которому предназначен костюм. Тут и долговязый Подьячий, и толстый Богач, и сухопарый Бедняк, и хитрый Шемяка.

В 900-е годы Васнецов разработал несколько архитектурных проектов гражданских и церковных построек, для них характерно наличие черт древнерусской архитектуры, столь хорошо изученной художником.

В 1907 году Васнецов получил первую премию Московского архитектурного общества за проект жилою дома (дома П.Н.Перцова), выполненный по мотивам гражданской русской архитектуры XVII века. Но проекту Васнецова не суждено было осуществиться, потому что заказчику «доходного» дома Перцову больше понравился проект С.В.Малютина, который и был положен в основу строительства дома.

В 1912 году Васнецов участвовал в конкурсе на проект здания Училища живописи, ваяния и зодчества (находится в Музее архитектуры им. Щусева). При проектировании фасада училища художник использовал детали архитектурного убранства храмов Владимиро-Суздальской Руси XII века. Здание имеет импозантный внешний вид, подобающий «храму искусства», просторные светлые помещения для мастерских, выставочный зал с верхним светом и т.п.

Не вдаваясь в подробный разбор этого сложного проекта, можно лишь отметить очень тщательную проработку всех деталей постройки как фасадных частей, так и внутренних помещений. Такая работа потребовала от художников специальных знаний архитектурного проектирования.

Примером общественной деятельности Васнецова является его участие в 1910 году в хлопотах по созданию в Вятке Художественно-исторического музея. Идея создания музея принадлежала братьям Васнецовым. Заботы о помещении для музея взял на себя Вятский художественный кружок, состоявший из любителей искусства. Видную роль в кружке играл брат художника - Аркадий Михайлович Васнецов. Основной фонд музея решено было создать из картин, пожертвованных художниками.

Аполлинарий Михайлович Васнецов энергично хлопочет о картинах для музея. Он обращается устно и письменно к художникам с просьбами о пожертвовании картин. Фонд музея оказался хотя и небольшим, но весьма качественным. В.М.Васнецов, А.М.Васнецов, Н.Н.Хохряков, Л.Е.Архипов, С.В.Досекин, М.X.Аладжалов, С.Т.Коненков, К.А.Коровин, С.В.Иванов, С.В.Малютин, М.В.Нестеров, В.Д.Поленов, А.А.Рылов и другие подарили музею по нескольку своих произведений.

В 1910 году состоялось торжественное открытие музея, насчитывавшего тогда тридцать семь полотен живописи и одну скульптуру.

Так благодаря инициативе и энергии небольшого круга людей на севере России был создан один из первых художественных музеев. Заботы о пополнении музея постоянно занимали Васнецова и в последующие годы.

стр.1 -

стр.2 -

стр.3 -

стр.4 -

стр.5 -

стр.6 -

стр.7 -

стр.8 -

стр.9 -

стр.10 -

стр.11 -

стр.12 -

стр.13 -

стр.14 -

стр.15 -

стр.16

Продолжение...