Васнецов страстно любил природу. И не просто любил, а прямо-таки обожествлял. Своеобразный пантеизм заставлял его бросать все дела в городе и бежать в природу, отдаваясь ей всем сердцем.

К тому же художник не мог усидеть на одном месте. Тяга к перемене мест владела им. Он был человеком из той странной породы романтиков-землепроходцев, которые бродят по земле в поисках красоты и поэзии.

В ряду многочисленных первооткрывателей богатства и многообразия русской природы Аполлинария Васнецова можно с полным правом назвать Колумбом Урала и Сибири. Он всегда находил то, что искал. И где он только не был и чего он только не видел!

В туман и дождь карабкался он по горам Кавказа, чтобы увидеть какие-то необыкновенные лучезарные восходы. Яркие краски Крыма вызывали у него слезы восторга, как у Федора Васильева и Исаака Левитана.

Он бродил по дремучим лесам и горам Урала там, где не ступала нога человека, он видел приволье плодородных земель Украины и бескрайних необжитых степей Казахстана...

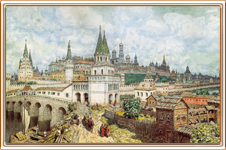

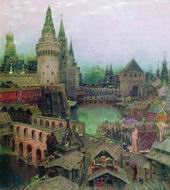

А в начале XX века Аполлинарием Васнецовым целиком овладела новая тема, связанная с жизнью древней Москвы.

Эта сюжетно-тематическая переориентация была далеко не случайной. Многие живописцы этого периода, развивая линию, начатую еще Василием Суриковым и Виктором

Васнецовым, утверждали в русском искусстве новую разновидность исторического жанра - историко-бытовой жанр. В картинах Андрея Рябушкина, Сергея Иванова, Михаила Нестерова, Николая Рериха и других ярко проявился интерес к

русской старине, к народной жизни в ее праздничной стороне, к быту и фольклору. В них своеобразно сплавились исторические, легендарные и жанровые начала. Более свободная трактовка прошлого привела к выработке нового художественного языка — яркого, красочного, декоративного.

Этот общий жизнеутверждающий мажорный настрой отличает всю новую московскую живописную школу, которая организационно оформилась в начале XX века сначала на выставках «36-ти», а потом в создании Союза русских художников.